木のスプーンを作るため、南京鉋を自作しました。

同じ道具でも、作るモノやその作り方、考え方も含めてその要求は違い、道具の仕込み方が違ってきます。

今回の作りかたをまとめます。

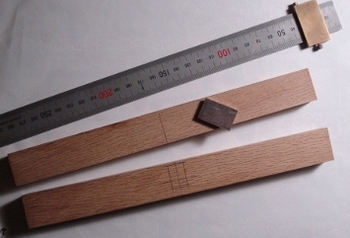

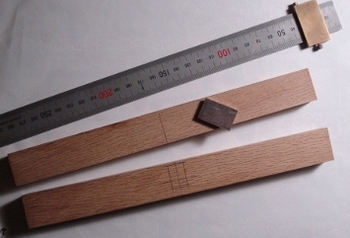

材 樫 刃口面を板目に木どり、 (柾目は避ける。)

刃口面に真鍮(厚み1mm)を張ることが前提なので、樫が手に入らなければ、木目がつんで乾燥した、クルいやよじれにくい、堅さのある材ならば楢、欅などでも良いと思います。

長さ260~270mm 幅 25mm 厚さ 15mm (刃口面を深さ3mm、トリマーで彫りこみ)

鉋刃 幅17~18mm 刃口幅12mm 材に線を引く(ケガク)時は鉋刃の幅に現物あわせ、豆鉋の刃だけでも売っていますが、今回は手動電動鉋の刃をサイズに切りました

まず最初は刃口面から彫ります

真鍮板を電動糸鋸で刃が出るところを切ってからアールをつけました

本体にネジ留めしてから、ヤスリで整えました

長手に対して反りをいれました。(刃口面より、両端の持ち手が下がる)

手前の南京鉋(刃幅24mm、刃口幅18mm)は購入したモノ、台のアールを修正し真鍮を張り、持ち手部分を加工し直しました。(刃先の延長線上に両端の持ち手がくるように。)

鉋刃の仕込みは台鉋と違い、木口面でなく木端面なのでかなりキツメに仕込んだほうが(鉋刃でたえず木ゴロシするわけで、、)良いです。仕込む時は油をしみこませたウエスで刃に薄く塗り、叩き込めば、台にあたっている部分に油が付いてわかりますので、慎重にのみ、彫刻刃、ヤスリで削ります。鉛筆では汚くなりやすく、錆びの遠因になるかと思います。

また緩く仕込んでしまったときは、薄板を接着(通称白ボンドは錆びの原因になります)して仕込みなおします

仕上げ用、荒削り用と刃口のスキマ幅をかえて2つあると効率が上がります。

今回仕込み勾配45度でしたが、堅木用として60度のものが市販されていることをあとで知りました。

逆目を抑える時に便利そうです。